Cuando era morro me apodaron, entre otros, Samuela la muela. Supongo que me lo pusieron por el simple hecho de que las palabras rimaban, razón suficiente para apodar al mundo en aquel entonces (y que aún ocurre con las mascotas, cuyos nombres de pila van mutando según sus posibilidades, por más absurdas que éstas sean; también fue mi caso: aquel apodo transfiguró a Samuela la muela, tu abuela).

Porque no es que tuviera unas muelas visibles o algo parecido para haber sido apodado con tan horroroso epíteto. (No me gustaba nada y lo soporté cuanto pude las veces que me lo dijeron.) Pero uno no elige sus apodos.

Me acordé de él ahora, ayer que me extirparon las cuatro muelas del juicio. Fue un procedimiento que dilaté unos diez años: de pronto me lastimaban, especialmente las dos de abajo (una de las cuales creó una especie de tejido donde se acumulaba alimento), un rato, unos días, cada año. Suplía el dolor con kanka y un poco de alcohol (tequila).

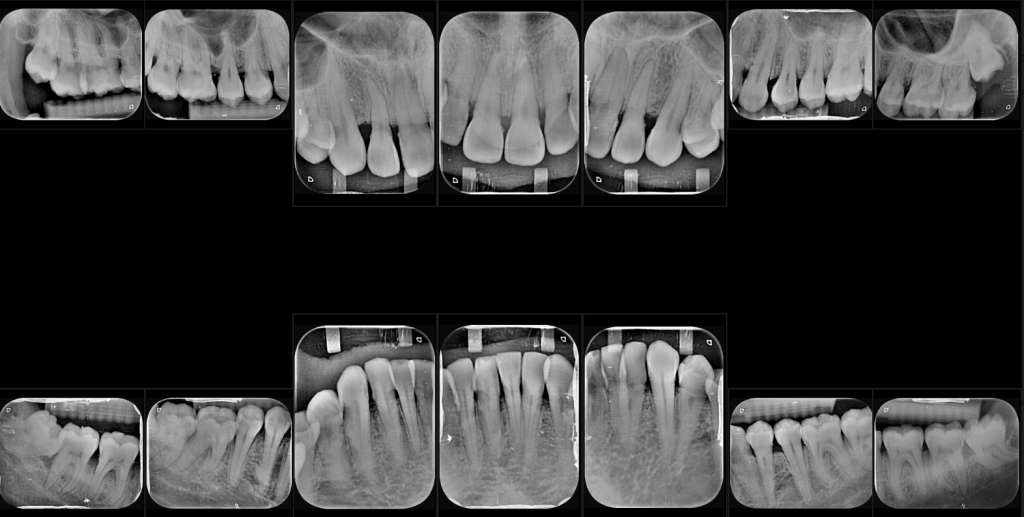

Aunque alguna dentista me había advertido que tenía que operarme tarde o temprano, por suerte nunca tuve mayor problema. Fue hace unos meses que acudí a otra cita odontológica que se me reveló otro asunto, con las encías, que culminó en que debía de retirarme las muelas del juicio sí o sí. Pero como todo eso me resultaba carísimo con esa dentista particular, me fui a la UNAM, a la facultad de odontología, con la finalidad de ahorrarme unos diez mil pesos (que sí ahorré).

La verdad es que fue una muy buena decisión: me atendieron, al menos, tres dentistas distintos, cada uno especialista en lo suyo. Me hicieron limpieza profunda, eliminaron caries, corrigieron mi cepillado, etcétera, etcétera, con la finalidad de llegar al tiro a una cirugía en la que un maxilofacial (de lo más profesional, aunque con el colmo de los dentistas: fea sonrisa y mal aliento) se tardó una hora. Este dijo que eran más los pros que los contras. Entre los pros: que una de las muelas impactadas (es decir: acostada, horizontal, recargada sobre otra) no aniquilara a la que tenía a su lado, provocando que me sacaran las dos.

Si bien la anestesia hizo lo suyo, el sonido fue el terror. La forma en que trituran, parten, jalan, mueven, cortan y extraen las muelas le hacen a uno imaginarse cosas que, de algún modo, se materializan cuando, al terminar, un bonche de muelas (parecieran diez, no cuatro) yacen sangrantes sobre un límpido papel azul.

Me pregunté si me las darían o si las recogerían, pero no pasó ninguna de las dos. Quise tomarles una foto, pero tampoco lo hice. Para qué un recuerdo tan sangriento. Tan doloroso, pensé, con los labios y la lengua adormecidos. Los cachetes inflándose.

Lo bueno es que la boca es la parte que más rápido sana de todo el cuerpo, me dijo Marsi, aunque pensé, en el viaje en Uber que compartimos de regreso a casa, yo con el rostro hinchado, que justo los dientes son de lo que más duele. No imagino mayor tortura que te los saquen (o las uñas) uno a uno, sin anestesiarte.

Creo que de algo de eso va un libro de Valeria Luiselli (que la neta no voy a leer, como nada que haya publicado, salvo Desierto sonoro, del que leí unos fragmentos que sí me gustaron). Me lo recomendó alguien que ya no está en mi vida. Como esas cuatro muelas.

Ya no habrá nada en tu cuerpo que te juzgue, me dijo Aydeé cuando le conté, hace unas horas. También dijo que me extrañaba. Y me enseñó un recuerdo de su feis que hablaba del libro que sacamos juntos hace siete años y que habla de otra pérdida, quizá menos dolorosa: la del cabello.

PD. Tan pronto salí de la intervención, acudí a Tienda UNAM para cambiar los medicamentos que me recetaron. La señora que atendía la farmacia no quiso surtir la receta porque (y vaya, tenía razón) los dentistas olvidaron -supongo- anotar mis datos donde debían ser anotados. Le señalé mi cara a la señora y le dije, como pude: Mide, no edstoy mintiendo, y quise continuar más rápido: vengo directo de la operación, que acaba de hacerse en el posgrado de la facultad de odontología, no muy lejos de aquí. No, no puedo, dijo y le rogué por algo de criterio: mide mi cara, dseñoda, o, dsi lo pdefiede, puede llamad a mi doctod, y le señalé el número de teléfono que ahí venía. La señora dijo que no podía hacer llamadas. Mordiendo los algodones que me pusieron para evitar una hemorragia los primeros 40 minutos, le pregunté dónde encontraba a su gerente. Me dijo que lo buscara. Lo encontré a un lado de unos cajeros automáticos. Con la cara inflamada y la misma voz extraña, más unas lágrimas que amenazaban con escurrirse de mi cara, le planteé la situación al hombre que estaba sentado tras un escritorio. Me miró consternado y me pidió que esperara. Le llamó a alguien con su radiecito. Un tipo calvo llegó y me extendió su mano. El hombre que me atendió primero le contó la situación. El calvo le pidió una pluma azul al primero, luego anotó mis datos una vez que se los di balbuceando. Así, ambos nos dirigimos de vuelta a la farmacia; la señora que me atendió se ocultó tras unos anaqueles, entonces el calvo le pasó mi receta a otro señor que un momento antes no estaba ahí -o eso creo-. El señor preguntó si eran para mí los medicamentos y, aún enfurecido como estaba, le señalé mi cara hinchada y le dije: dsi. Una vez en la caja, me sugirió que de una vez comprara dos cajas del antibiótico. Así lo hice. Tan pronto pagué, salí de ahí sin dar las gracias ni despedirme. El dolor, tan pronto estuve fuera (y como el dentista me advirtió que sucedería: Pasa a una farmacia antes de que te vayas a tu casa, dijo), empezó a manifestarse.

Deja un comentario