—No sé qué hago aquí, en mi cumpleaños 68, en el lugar donde viví hace 50 años…—preguntó mi madre al final de la jornada, cuando caminábamos uno sujetado al brazo del otro por la calle que nos llevaría al café que le había prometido. Llegamos unas horas antes, a la hora de la comida (un poco después), al restaurante ruso del que le había hablado desde hacía mucho y que ella no conoció cuando vivía ahí (pues este llegó varios años luego), y que está frente al Kiosko Morisco, en Santa María la Ribera, barrio del que ella siempre hablaba cuando yo era niño, en el que ella y mi tía habían vivido cuando eran niñas, junto con mi abuela y el abuelo, quien fue músico, jarocho, y a quien esperaban afuera de la puerta de la cantina en la que tocaba (El Paraíso, aún en pie) para ver, dijo, si todavía estaba trabajando o si se había ido de juerga. En ese entonces las mujeres no podían entrar en las cantinas, así que gracias al sonido de su arpa sabían que seguía ahí. Y volvían a casa. El abuelo murió a los 43 años de una neumonía (¿o de un coma diabético?) que le atribuyeron a su alcoholismo, a su vida de bohemio, gracias a la cual compuso Solamente una vez, himno que le robó Agustín Lara, según nos dijo la abuela. En el trayecto mi madre se mareó como cuando yo me mareaba en mi niñez y vomitaba en una bolsa de plástico; fue así que le pedí al Uber que por favor se orillara un momento. Salimos del carro y respiramos unos cinco minutos (o menos). Mi madre, perfumadísima como iba, se disculpó. No se preocupe, le dijo el Uber, y llegamos a Kolobok. Ahí degustamos el menú, el delicioso canapé de salmón y el de sardina, el impecable pastel de miel. Su decoración perpetuamente navideña fue idónea para la ocasión. De ahí nos movimos a Naranjo 239, el lugar donde vivió. Una especie de vecindad, de callejón, por el que entramos por el zaguán abierto. Allí me indicó la vivienda exacta en la que habitaban; recordó cómo mi tía lanzaba una pelota a uno de los techos, cómo corrían por ahí haciendo enojar a algunos vecinos. Como cuando mis hermanas y yo hacíamos lo mismo en el andador donde vivimos mucho después, en Ecatepec. Mi madre, su hermana y su madre vivieron ahí a raíz de que esta última tuviera un affair con su compadre, una vez que el abuelo hubo muerto. Tuvimos que irnos ante los rumores que se volvieron insoportables, dijo mi madre, y así fue como todos terminamos en el municipio mexiquense. Luego pasamos por la cantina, que no estaba muy lejos de su casa (y entonces comprendí cómo es que iban las tres, dos niñas, a buscar al abuelo); de ahí fuimos al mercado de la Dalia, donde mi abuela fue maestra en una guardería (y ahí no pude evitar pensar en cómo fue eso posible, dado el maltrato que sufrimos en sus manos, cuando niños) en un pequeño espacio que en ese momento estaba cerrado; luego compramos, en ese mismo mercado, en otro local, unas tortillas de harina (que para el momento en que escribo esto ya se terminaron) y de ahí nos lanzamos a Pino (ahora Dr. Atl), donde vivía la abuela de mi madre, es decir mi bisabuela, quien también murió joven (a los 54, parece ser de cáncer; de ella supe que fue maestra de italiano y cantante de ópera). El lugar no se parecía en nada al que yo creí haber encontrado años antes, cuando lo busqué; de hecho había pasado por ahí varias veces y jamás me imaginé que aquella pared sombría era el sitio al que ellas tres, ellos cuatro, llegaban caminando los fines de semana. De ahí nos fuimos al café, y fue que mi madre hizo la pregunta:

—¿Será que ya me estoy despidiendo?

—No lo sé. Yo nomás le agradezco, jefita, que hayamos hecho este este tour por su infancia, este breve recorrido por una parte tan fundamental en su vida —dije.

En el café ella pidió un capuchino y yo un americano. Lo degustamos junto a dos jóvenes. Una pareja. Yo vi en el librero que tienen ahí un par de volúmenes que llamaron mi atención. Uno de Luc Sante y otro de Jonathan Franzen, ambos en inglés. Y una pequeña plaquette hecha por alguien que conozco, un tipo que usa boina, donde incluían crónicas de ese barrio. Leí la de una autora y un autor (él ya muerto, ella no creo) muy reputados cuyos textos eran como de principiante. Sentí penita por ambos. Mi madre quiso ir al baño y se puso de pie. Les pidió permiso de pasar a la parejita. Mientras se levantaba, ella, la chava de la pareja hetero cis, me sonrió. Hice lo propio (estaba re guapa) y devolví la mirada a las páginas de Franzen. Pensé en robarme el libro, pero sería el tercero que le robaría a esa sucursal, así que mejor lo dejé en su lugar.

Nos fuimos poco después.

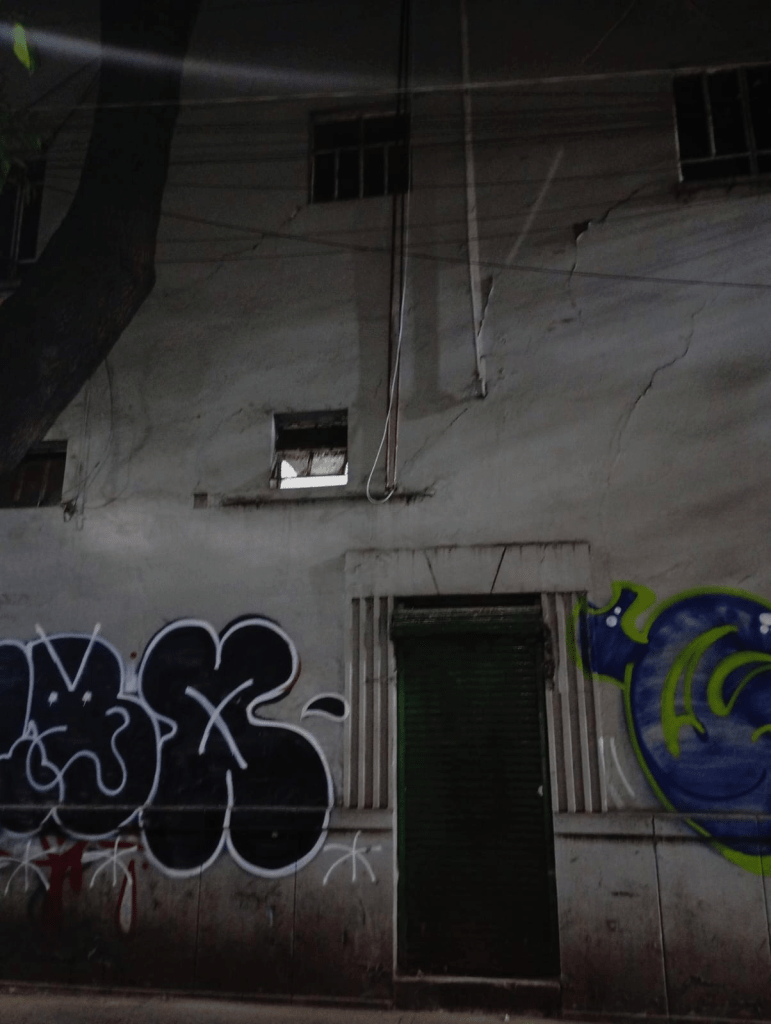

De todo esto tomé unas fotos inmundas con mi cel:

Volvimos un par de meses después al Paraíso para celebrar el 14 de febrero (un 15 de febrero; cuando uno crece, si es afortunado, se vuelve más bien amigo de sus padres). La mesera que atendía, cuyo nombre se me ha escapado, pero creo que era Lupita, nos dijo que ya no tenían la paella que habíamos visto la ocasión previa (uno de los motivos por los que decidimos volver).

—¿Pero ya probó nuestra torta de pulpo?

La verdad es que no la había probado, así que le dije la verdad.

—Está muy buena, eh —insistió.

—¿Aún le queda el menú?

—Sí.

—Tráigame dos. Y una torta, por favor.

Había que probarla antes, ya que su precio era de 130 pesos. Llegó antes que el menú. Un bolillo normal con una discreta cantidad de pulpo en su tinta adentro.

Fue que se acercó el dueño, un hombre ya mayor que me dijo:

—Si ha probado mejor torta de pulpo que ésta, lo que beba el resto de su vida aquí es gratis.

Asentí.

¿Ha probado en otro lado una torta de pulpo?

Asentí.

Dónde

le dije dónde.

¿Y qué tal le supo?

Estuvo… más o menos le dije y recordé que esa torta la dejé a la mitad. O más.

Mira, ábrela dijo el hombre y yo abrí una de las dos mitades. Échale de este chile y bañó con el vinagre de sus rajas el contenido de la torta. Ahora dale una mordida. Obedecí. La verdad era la mejor torta de pulpo en su tinta que había probado.

No quieres le preguntñe a mi jefa.

Bueno, una mordida, dijo y ella que es mamona con la comida (porque la verdad cocina muy bien) hizo cara de que estaba buena.

Fue que aprovechó para contarle al dueño, de nombre Roberto:

Mi papá tocaba en este lugar, hace más de cincuenta años.

Don Roberto giró la cabeza, hacia su espalda, y vio la zona donde había una rocola. En la mesa que se interponía estaba sentada una chava que iba conmigo en la facultad. De ella sí se me ha ido su nombre.

Ah, sí, ahí tocaban unos músicos.

Eran un conjunto jarocho.

Sí, como no.

Guitarra, arpa y jarana

¿Usted estaba? pregunta mi madre.

Yo era muy jovencito. El que regenteaba aquí era mi papá y te voy a decir dido don Roberto, dirigiéndose a mí. Acá funcionaba como prostíbulo. En esos años era muy común. Aquí había muchachas. A mi me tocó, ya que me hice cargo, quitar a las chavas y dejar nomás la cantina.

Ahí don Roberto se refiere a

Deja un comentario